Architektur in den Krisen

Stürme, Überflutungen, Hitzewellen, Waldbrände – die Auswirkungen der Klimakatastrophe sind ökologisch und sozial verheerend. Steigende Obdachloskeit neben spekulativem Baugeschehen: Wie können wir ein Planen und Bauen fortsetzen, als wäre da nichts? Was ist zu tun – oder nicht zu tun – vonseiten der Architektur, damit der nächsten Generation eine lebenswerte Welt hinterlassen wird, damit dem globalen Süden Lebensgrundlagen belassen oder vielmehr zurückgegeben werden?

Abrissmoratorium, Betonmoratorium, Neubaumoratorium, Entsiegelung, Bauwende, Mobilitätswende: Das sind logische Forderungen einer neuen kritischen Generation, die kein Ende des üblichen spekulativen Wachstums sieht. Einer Generation, der man mit immer neuen, kaum nachvollziehbaren Gründen für das Immer-weiter-Neubauen kommt: Wenn jungen Menschen etwa erklärt wird, dass es neue Wohnungen braucht, damit sie etwas Leistbares finden. Zugleich sehen sie auf Schritt und Tritt, wie viel gebauter Raum leer steht oder nicht ausreichend genutzt wird.

Wem gehört dieser Raum? Wenn wir von Klimagerechtigkeit und gerechter Raumverteilung sprechen, stellt sich die Frage, wer über Nutzung und Nichtnutzung von Raum, wer über den Gebrauch von wertvollem Grund und Boden, der begrenzt ist, entscheiden können soll. Gemeinsam mit Raquel Rolnik formuliert: Es braucht anstelle der monopolistisch privatwirtschaftlichen Aneignungs- und Ausbeutungsverhältnisse neue Formen, Raum zu nutzen, zu hegen und zu pflegen – Verhältnisse, die vielleicht komplexer sind, die aber jedenfalls mehr Sorgsamkeit im Umgang mit Raum ermöglichen müssen.

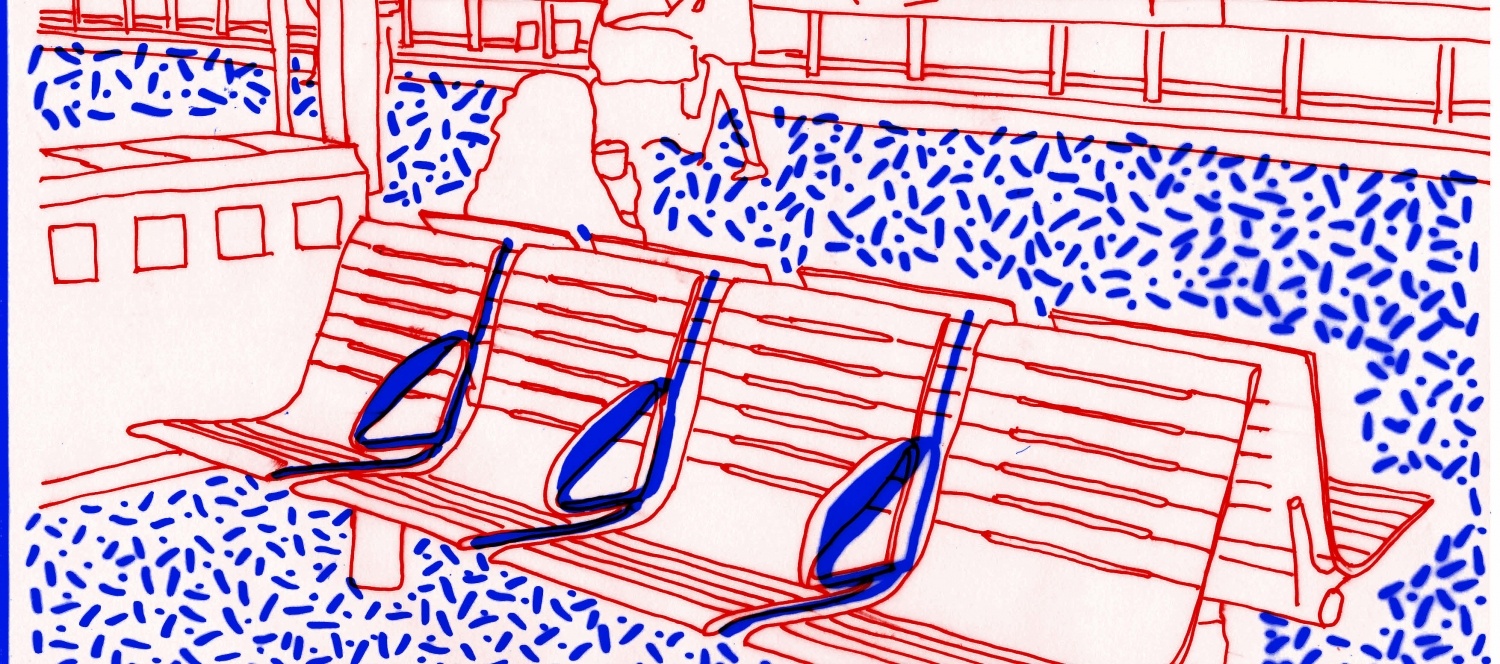

Die Klimakatastrophe verlangt von uns Architekturschaffenden, das Projekt der Moderne mit ihrem Tabula-rasa- und Wachstumsdogma radikal zu hinterfragen. Dazu gehören auch die Ausschlussmechanismen, die mit den Einzäunungen, der Finanzialisierung und der Privatisierung von städtischem Raum einhergehen. Das zeigt sich am deutlichsten „im Kleinen“: In Zeiten der sozialen Katastrophe und extremer Ungleichheit wird Planung, die ungewünschte Nutzung oder ebensolche NutzerInnen verhindern soll, gern euphemistisch „Defensive Architektur“ genannt. Was sich als „Notwehr“ tituliert, ist aber nicht defensiv, sondern zutiefst „aggressiv“: gegenüber Menschen, die in kommerzialisierten öffentlichen Räumen nichts oder das Falsche konsumieren, oder auch gegenüber Menschen, deren Präsenz im öffentlichen Raum nicht gewünscht ist. Das Bild der Parkbank, auf der man nicht liegen kann, ist zum Sinnbild für klassistische Ausschlussmechanismen geworden, in denen Architektur und Stadtplanung konzeptionelle Rollen einnehmen...

Sie möchten weiterlesen? Dieser Beitrag ist Teil unserer Ausgabe 7-8/2023. Der Volltext ist ab Seite 28 zu finden.